「PG 1/60 GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー 作成レポート その4」です。前回に引き続き、右脚の製作を進めていきます。膝から太腿までの内部フレームが完成したので、今回は膝下、腿付け根の製作です。膝下にも非常に多くのパーツが使われれますので、注意点を踏まえつつ紹介していきましょう。

本日の更新も、

”PSP ガンダムVSガンダム NEXT PLUS 簡易レビュー(ネタバレあり) ”とあわせて2本立てになりまーす。

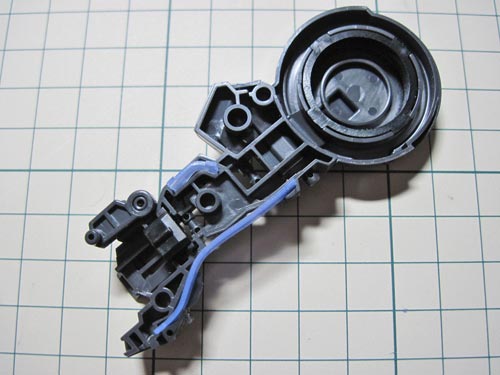

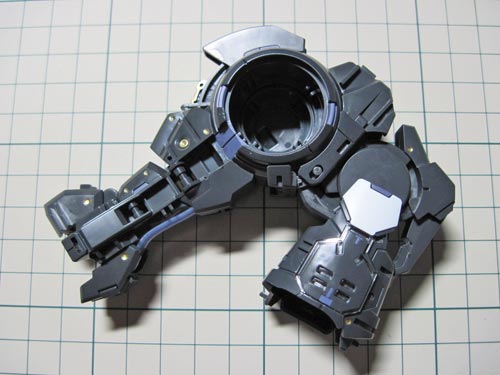

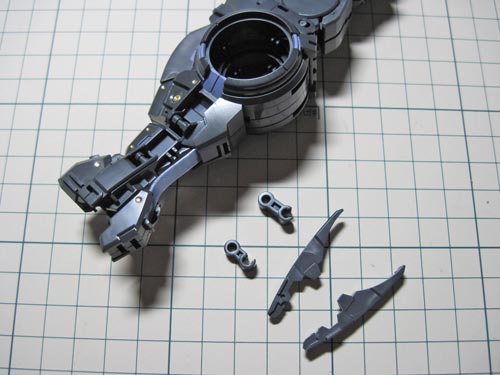

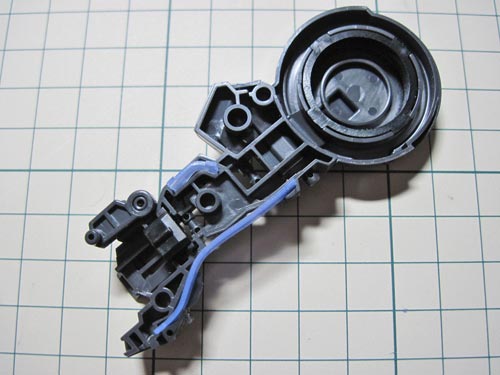

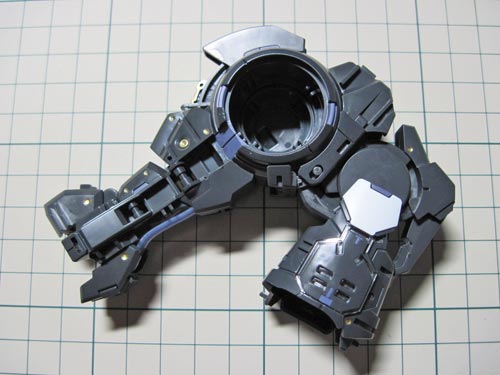

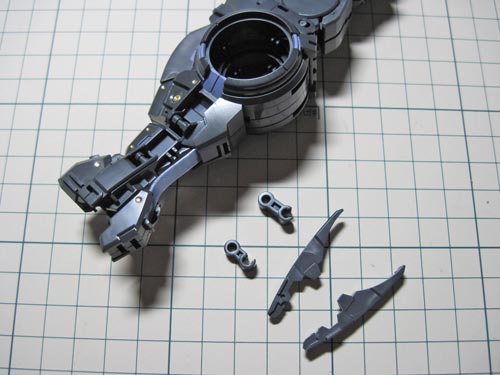

膝下の基本的なパーツです。前回除外したパーツはここで取り付けることになります。ここでの特徴は、ホログラムフィルムコーティングされた軟質素材を多く使うことですね。

また、シールも先に貼っています。GNコンデンサーのコンディション表示パネル用のシールです。中央部分と外周部分×2の3枚のシールを貼ることとなります。

このパーツの中での塗装箇所の紹介です。いつものように、ゴールドとメカグレーによりアクセントをつけています。

左写真は足首、右写真は脹脛のフレーム部分に、ゴールドとメカグレーによる部分塗装を行いましたー。

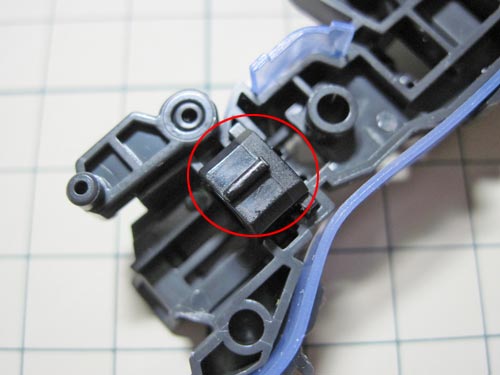

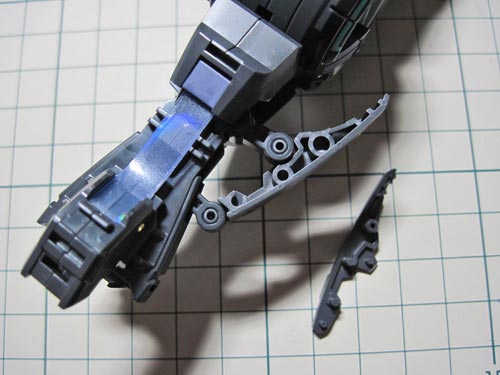

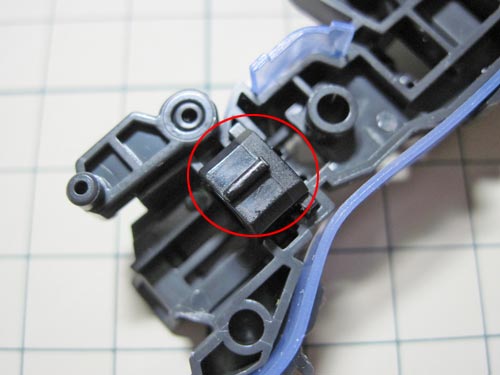

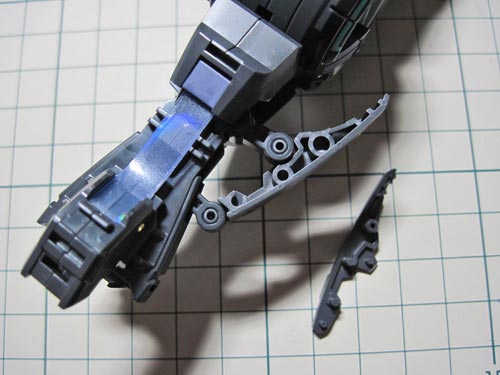

では、組み立てていきましょう。先ずは間に挟むパーツを取り付けていくのですが、軟質リボンケーブルは、あらかじめ折り曲げて癖をつけておきます。右写真の赤○でくくったポリキャップは、取り付け位置を間違えやすいと思いますのでよく確認してくださいね。

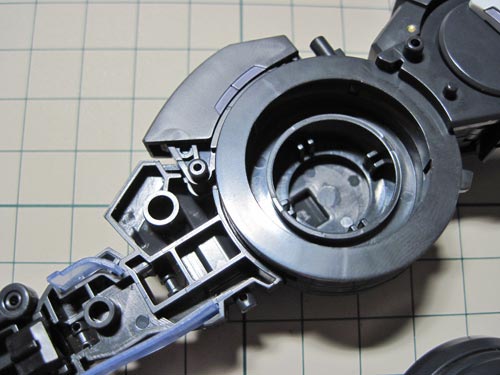

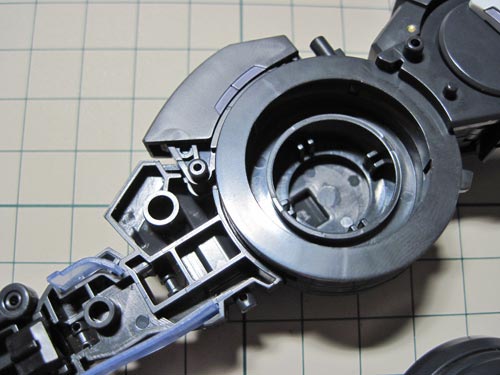

あとは、前回製作した膝上をここに合わせます。写真2枚目のように、膝下のスライドユニットもきちんと固定しましょう。

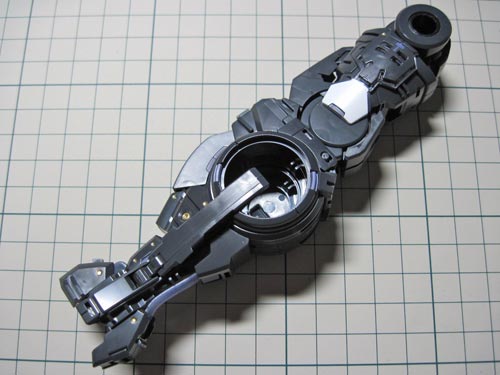

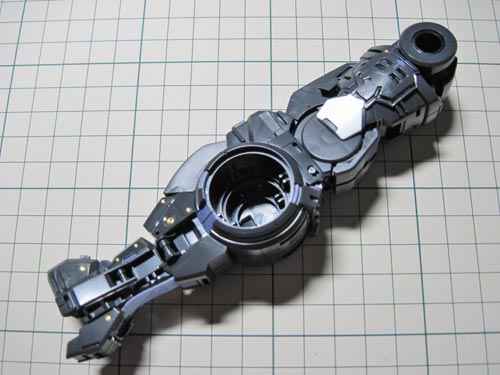

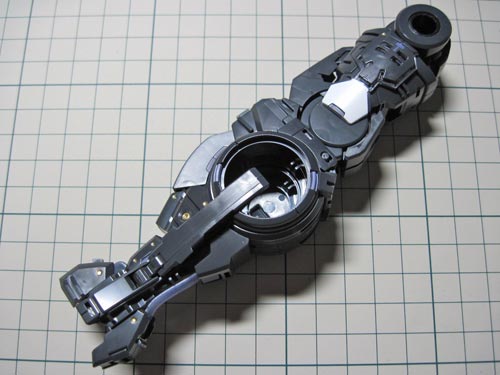

パーツをあわせて、脚の中核フレームが完成しました。クラッチ機構を収めるための大きな穴が開いているためか、膝とは思えない構造です(^^;

あとは、前回早まった膝裏パーツを取り付けます。赤○の位置に固定した後、左右のパーツで挟みこんで最終的な固定をします。

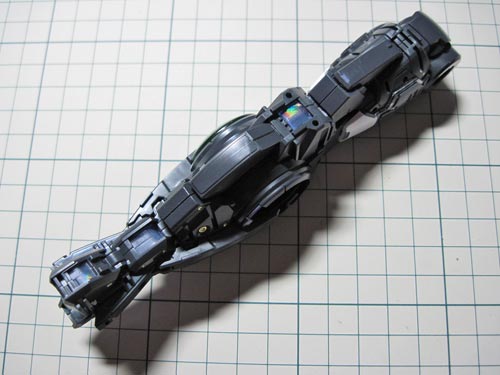

これで、最初に紹介した全てのパーツを組み終えました。インナーフレームの状態だけで見れば、やはりムチムチした感じがしますw

膝上、膝下が揃ったので、膝の可動を確認してみます。180度とはいきませんが、なかなか曲がりますね。膝上、膝下、膝裏の三箇所が連動するというMGではありえない連動ギミックです; PGウイングゼロ以降MG(特にSEED系)で流行った太腿のスライドギミックは、ダブルオーライザーでは採用されていませんよ。

曲げた状態の膝周りを見ると、スライドすることでゴールドで塗装した箇所が露出するようになっています。これなら最終的に装甲を取り付けても外から見えると思いますので、とりあえず狙い通りかな。

続いて太腿付け根を製作します。腿の付け根としてはパーツ数が多いですが、5点ですので少なく感じます……麻痺してきたな;

サクッと組みあがります。ここの組立てでは特に問題はないでしょう〜。

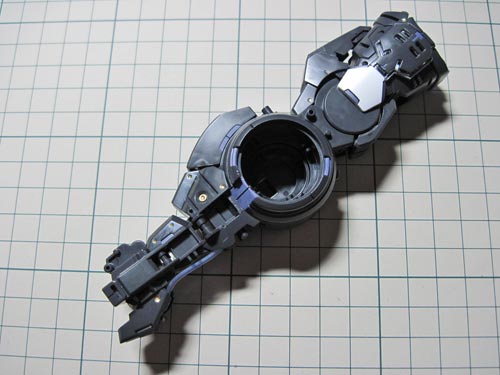

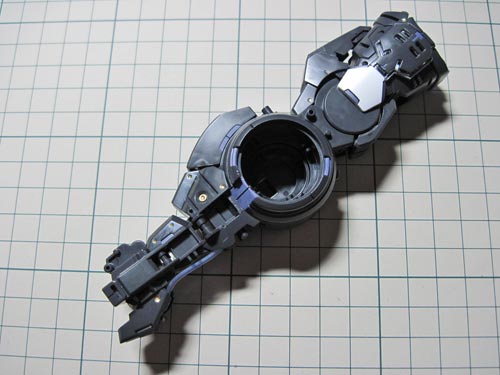

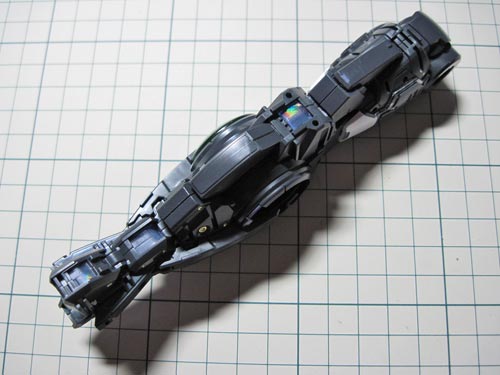

製作した脚とあわせて、足首から腿付け根までの全長が確定した状態になりました。ですが、まだ内部フレームの製作は終りませんよ;;

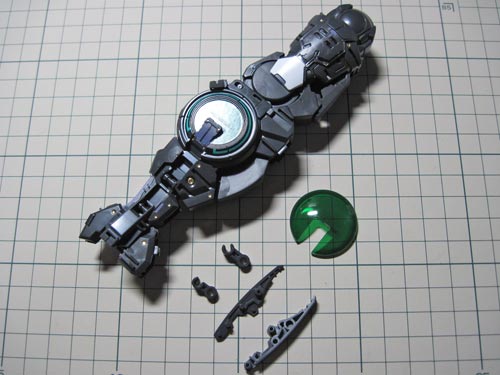

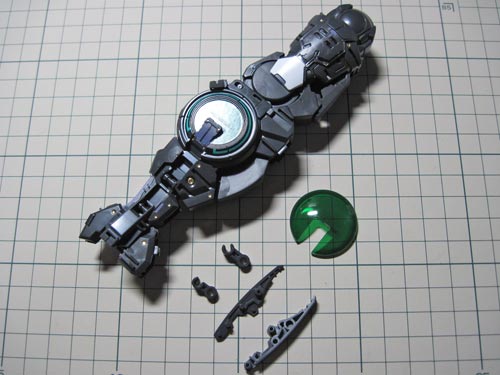

最後の仕上げです。向う脛の側面につけるパーツと、GNコンデンサーのクリアパーツを取り付けます。向う脛の側面パーツは、写真のように両側に取り付けることになります。

ジョイントパーツを先に脚へ上下ともに固定して、そこに残りのパーツをジョイント位置を調整しながら固定します。組みあがったら飛び出てる部分を折りたたんで、内部フレームの完成です。

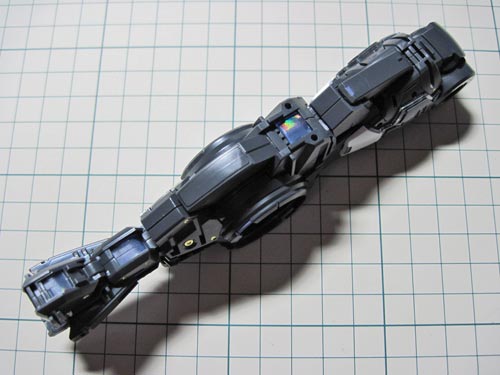

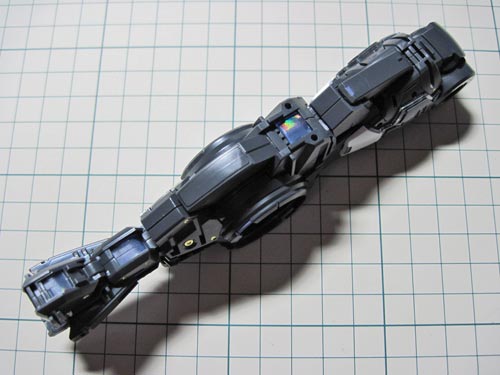

表裏です。膝がかなり隆起した形状になっていたのが、↑のパーツを取り付けることでラインが変わりましたね。裏面は、かなり長いリボンケーブルが目を惹きます。

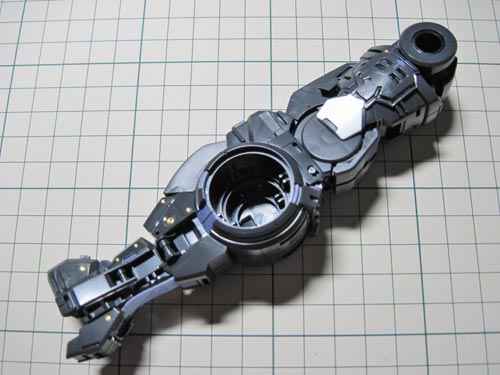

外側、内側。こちらも側面のパーツを取り付けることで、やや雰囲気が変わりました。膝下のごちゃごちゃっとした感じが、スッキリとまとまりましたね。

GNコンデンサーのアップです。下のシールの模様はあまり浮き上がりませんね…。クリアパーツには、いつものレーザー加工により文字が刻印されていて、MGエクシアと同じ仕上がり(文字は大きい分十分読み取れます)です。

今回はここまでです。片脚の内部フレームだけで丸々2回分のレポート量とは_/ ̄|○ しかし、これで右脚の残りは外装とクラッチ機構のみとなりました。次回ではいよいよ(ようやく)右脚の完成となるでしょう。そしてPGダブルオーライザーの目玉の一つのクラッチ機構がついにお目見えとなりますっ。では、See you next time!