塗装の基本的なことは、「マーカーと筆塗り」を見ていただくとして、ここでは”設定にはない部分的な塗装 ”をすることで、リアリティやオリジナリティを出していきたいと思います。つまり、そのキット(機体)の基本となる色設定は、出来るだけ崩しません。もちろん、アレンジですから基本色を変更(青の所を赤にとか)しても構わないのですが、それはその人のセンスで如何様にも出来てしまいますよね。なので、関節部に金属感を出したり、ちょっとした箇所にアクセントをつけたりといったやり方を紹介していきます。

では、どういった所にどんな色を塗っていくと、よりリアルになるか、よりカッコよく仕上がるでしょうか? そのあたりを、ケースに合わせて順に説明していきましょう。また最後には、とある武器の塗装を1から解説していく実践編もご用意しています。

アレンジする際は、”1つのキットの中で統一感を重視 ”して仕上げるとよいです。今回なら、丸い形状をゴールド、四角い形状をシルバーで塗装しています。形状ではなく、このディティールではシルバー、ダクトはゴールド等の統一でもOKです。

もちろん、こういった枠にハマらないアレンジもありますが、慣れないうちは難しいと思いますので、自分なりにルールを決めて塗装しましょう。尚、金属感を出したい場合は、メタリック系になります。お手軽な所で言えば、ゴールドやシルバー、ガンメタ等が良いですね。

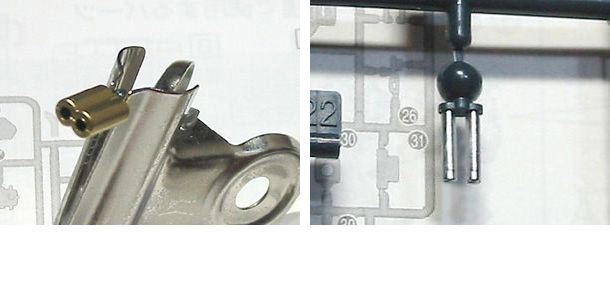

シリンダー部分は無塗装でもOKですが、せっかくメカっぽい部分なのでゴールドや、外装色にしてあげるとアクセントになり(外装色の場合は色によりますね)よいでしょう。そして、シャフト部分については、実物の場合シルバーであることが多い(擦れあう上に、形状精度が求められる部分の為)です。なので、シルバーで塗装してあげるとリアリティが増します。

また、今回のは実際に可動するタイプのものですが、動かないけどディティールは再現されてるダミータイプにも非常に有効です。塗り分けてやるだけで、いかにも動きそうに見えますよ。

写真では、パイプをシルバー、その両端のディティールをゴールドで塗装しています。もし、パイプをゴールドで塗装した場合は、両端等をシルバーや、ホワイト(外装色が白系だと尚マッチします)で塗装してあげると良いでしょう。

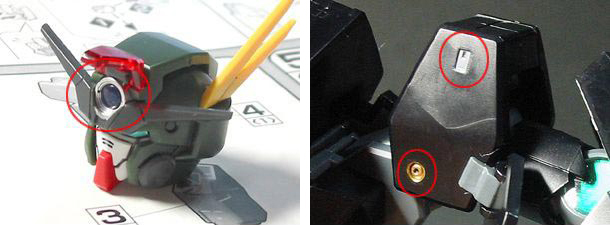

この辺りは、好みで決めてもよいですし、外装色によって決めても良いです。左写真であれば、白系の機体色なので、シルバーで目立ちすぎない程度に自己主張をさせています。右写真の場合は、頭部の大きいクリアグリーンのバイザーを引き立たせるのに、ゴールドがよいアクセントになっています。状況にあわせて使い分けていきましょう。

ただ、それ以外にも、ゴールドやシルバーでの塗装も意外とマッチします。スラスターノズルは、地味にまとめてもよいですし、アクセントとして強調させても映えます。この辺りは、好みや機体色などに合わせて塗ってやりましょう。

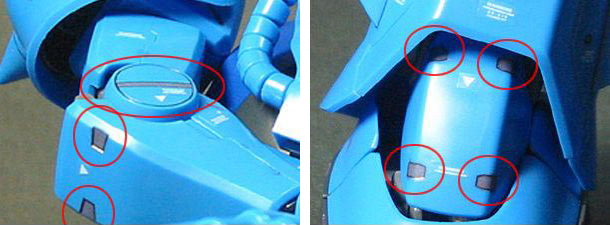

また、キット化されることで、細かいディティールを再認識することもあります。そういう箇所に色を塗ってやるだけで、立体感が生まれてきます。特に写真2枚目の黒等の機体色になると、墨入れによる演出が難しくなるので、ディティールに色を塗ってやると、のっぺり感じが大分なくなりますよ。

なので写真では、ダクト状の部分と、凹モールドにグレーを入れています。こうすることで、設定とは異なりますが、立体化される上での欠点を補えます。もちろん、今回のケースであれば、墨入れだけでも立体感を演出出来ますので、設定を重視する選択肢もありますよ。

あまり目立たない場所ならそのままも良いのですが…部位によっては目立つケースもあります。

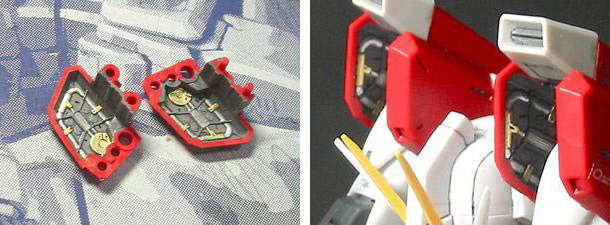

写真の例では、ソードインパルスの肩になります。インパルスは、チェストフライヤー時に肩を前面に押し出す為、中側が結構目だってしまいます。なので、内側をグレーに塗るだけでもよいですし、写真のようにディティールを塗り分けてあげると、チェストフライヤー時でも見劣りしませんよ。

こうすることで、同じグレー1色で裏面を塗装するよりも、立体感が強調されます。さらに演出するのであれば、グレーを塗らなかった箇所にシルバーやガンメタといったメタリック系の塗料をいれてやると、非常に綺麗に仕上げることも出来ますよ。

こういった箇所に部分塗装した場合は、濃い目の墨入れをきっちりしてやることで、ボケた印象にならずメリハリが利きます。もちろん、全体を柔らかく見せたい場合などには、敢えて墨を入れない方法もあります。

写真は、F91の胴体ユニットですが、赤○で示した冷却装置とコックピットのハッチフレームをシルバーで塗っています。装甲をつけると外からはあまり見えませんが、ダクトにはスリットが多数あいていますし、ハッチの所はオープン時にチラリと顔を出します。

ちなみに、冷却ユニットは本来グレーですが、「バイクのラジエーターをイメージしてデザインしました」というコメントを知り、ラジエーターと言えばアルミ、つまりシルバー色、なら外からも覗けるパーツなのだから、シルバーで塗装しようと思ったわけです。アレンジをする際は、”そのディティールの解釈がヒントになることも非常に多い ”ということを覚えておきましょう。

右写真には、コックピットハッチ部分を。ハッチを展開すると、シルバーのフレームがよいアクセントになっています。

MGやPGに限られるアレンジの仕方ですが、逆に言えばMGやPGらしさを強調してくれるアレンジでもあります。せっかく内部まで再現されているのですから、上手く活かしてあげましょう。

写真の場合は、アクチュエーターをゴールドとシルバーで塗り分けて、それっぽく見えるようにしています。関節部は、特にアクチュエーター類のディティールが施されていることが多いので、ダミーも含めてしっかり塗り分けておくと、関節を動かした時によりメカぽさを強調してくれます。

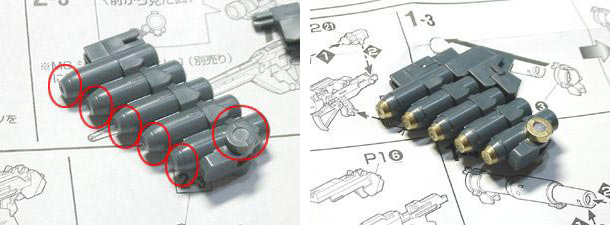

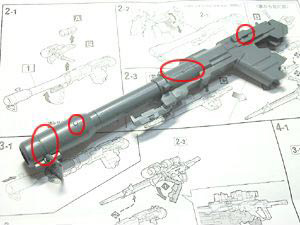

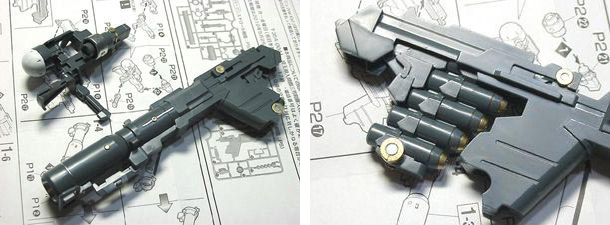

今回使用するのは、シナンジュVer.Ka用のバズーカです。グレー一色の成型なのですが、これに部分的な塗装を加えていき、多少なりとも見栄えをよくしていきたいと思います。結構大きい武器でもあるので、部位ごとに分けて細かく紹介していきますね。

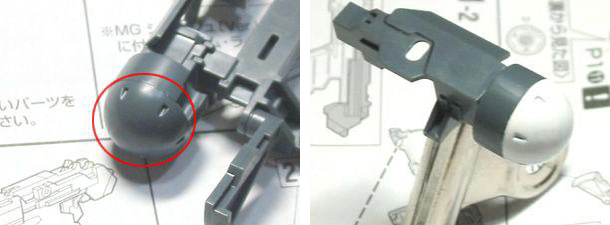

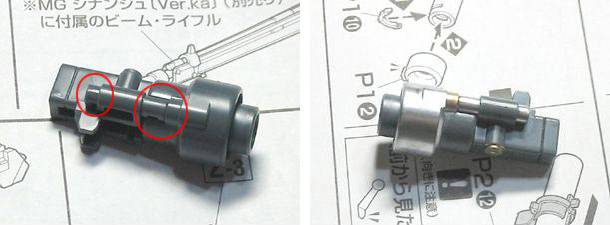

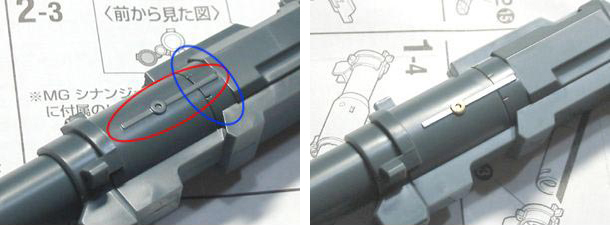

塗り分ける前に、パーツをひとつひとつよく観察します。そして、どこをどう塗り分けていくかをイメージしていきます。このセンサーユニットの場合は、スコープ型の一般的なセンサーサイト以外にも、レドームと思わしきものまでついています。それにフォアグリップも一体化していますね。

実際にゴールドで塗った状態を、仕上がりのイメージとして用意しています…がちょっとピンボケしちゃってますねorz

なので、早期警戒機等に付いているものもレドームですが、旅客機を含めた航空機の機首もレドームですし、他にも地上施設のレーダー基地にも、艦船に搭載されているファランクス等のガトリングガンと一体化した近距離防御兵器にも付いています。

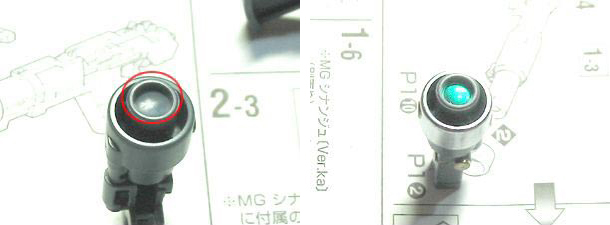

一般的に白く塗られていることが多いので、今回のパーツも白で塗装してみました。ついで多いのは黒系でしょうかね…。なので、フラットブラックで塗装しても良いかもしれません。

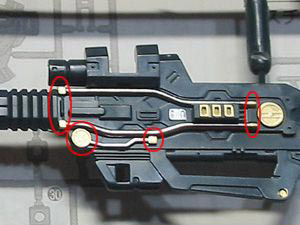

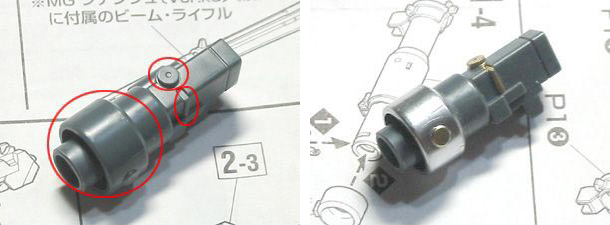

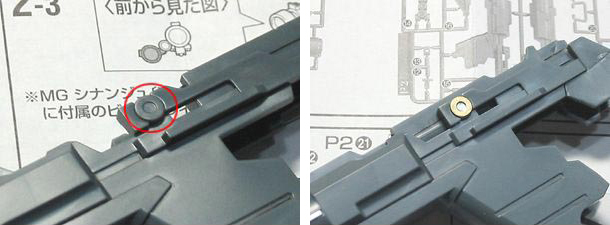

↑のものはレドームと思われるものであって、明確に断言できない為、レドームという解釈をより強める為にそれっぽく塗装しましたが、今回は明らかに「スコープ」だと分る形状をしています。なので、ここではゴールドとシルバーで敢えてアクセントを加えるようにしています。小さい丸い箇所を統一でゴールドとしているので、他をシルバーで塗装していますよ。

もちろん、リアルさを出す為に黒で塗ることが間違いというのではありません。今回黒で塗装するとしたら…先ほど小さい丸い部分で使ったゴールドを、シルバーに置き換えても良いですね。

シャフト部分と推測し、シルバーで塗装してみました。単純にシルバーのみだとあれなので、一部にゴールドも入れています。

リアル感を出すには、基本的に現実にあるものと置き換えてそのままその色を塗ればよいのですが、20m前後のロボットという時点で既に現実離れしています。ですから、構造的にここの色は変わらないだろうという部分と、これだけ巨大化したらこうかな?という想像の部分を上手く線引き出来ると、リアル感を保ちつつアクセントを加えていけると思いますよ。

もちろん、メタリックブルーや、レッド、蛍光ピンクやグリーンといったものでも良いでしょう。この辺りはお好みでどうぞ〜。

また、マガジンの下にある丸いモールドにも、アクセントで少し色を入れてみましょう。

現実にあるバズーカ弾とは形状も異なる(そもそもバズーカは単発式なのでマガジンはないですけど)ので、先端を黒、胴体部を機体色の赤とかでも似合うと思いますよ。

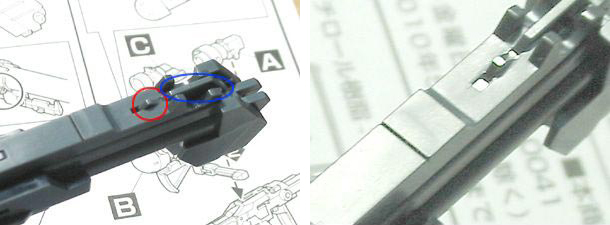

末端の◎のディティールには、アクセントでゴールドとシルバーを入れています。

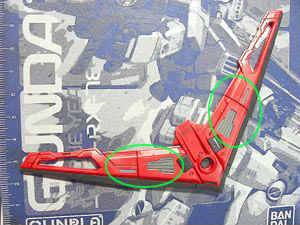

こういった大きいモノに部分塗装を施していく場合も、基本的に各種共通のディティールに対して塗っていくわけですが、全体のバランスも確認しながらイメージをするようにしましょう。

というのも、塗装対象が大きい場合「共通箇所を塗っていったら後ろ側のみにかたまってた」といった、全体で見るとバランスが悪くなってしまうことがあるからです。部分塗装という名の通り、あくまで一部分に塗装を施していくわけですから、全体のイメージを常に把握しながら、バランスよく色を塗っていくと良いですよ。

もちろん過度にしすぎたくない場合等は、普通の墨入れでも十分ですよ。

青○の箇所は、今回は未塗装ですが、ちょっとしたアクセントに向いた形状をしていますし、赤や黒といった色で塗装してみるのもよいでしょう。中央部分が前後に比べてアクセントになる部分が少ないですしね。

ただ、中央部分にはセンサーユニットを取り付けることとなるので、ここを無塗装としてもそこまで見劣りすることはないですよ。

もちろん、他も共通させれば、”外側を機体色の赤、内側をゴールド ”とか、”外側シルバー、内側をゴールド ”等、アクセントになるいろいろな組み合わせがあると思います。

ただ、場所が場所なだけに、剥げる恐れもかなりありますよ;

今回のバズーカは、”シナンジュVer.kaの2ページ目のレビュー ”にて既に掲載しておりますので、詳しくは、そちらを見たほうが分りやすいです;

各所を塗装した場合は、最後に全体のバランスを見ることを忘れずに。

また、実践編ということで、一つ一つ塗装例を紹介しましたが、あくまで一例にすぎず、説明の中でも他のカラーパターンを記載してる通り、人それぞれの個性が出るのがアレンジです。是非いろいろとチャレンジしてみて欲しいですね〜。

もし「塗る前にココを何色とかってイメージしにくいんだけど」という方がいらっしゃいましたら、取説の完成した状態のものに色鉛筆でざっと塗ってみるとイメージするキッカケになります。