ですが、たとえエアブラシがあったとしても筆での塗装は必要となりますし、細かい塗装箇所等は筆の方が手っ取り早く綺麗に仕上げることが出来ます。ここでは、そんな筆塗りに加え、流行のマーカーによる塗装方法の基本的なポイントを紹介していきます。共通点の多いアイテムではありますが、マーカー固有の問題などもありますので、それぞれのメリット、デメリットも踏まえて説明していきましょう。

尚、マスキングについては、別項「スプレー塗装(未公開)」にて紹介していく予定です。

塗装箇所は、シールを貼る時と同様に予め薄めた中性洗剤を染込ませたティッシュ等でよくふき取っておきましょう。もちろん、ランナーごとじゃぶじゃぶと丸洗いしてもよいです。シール貼りの項でも触れましたが、これはパーツ表面に油(離型剤)が塗られているからです。現在のキットは、ほとんど洗い落とされていますが、残っていたりすることもありますので念のためです。

もし、離型剤が残った上に塗装するとどうなるでしょうか? 離型剤の主成分は”油 ”ですので、塗った塗料をはじいてしまうのです。手間ですが、よくふき取るなり洗い落としてしまいましょう。

そして、プラへの塗料の食いつきがあまりよくありません。特に一部の色(黒とか)に関しては、乾燥後軽く爪で擦っただけでボロボロと剥がれてしまうほど酷いものもあります。

ですが、手軽に塗装が楽しめるのが一番のメリットですね。

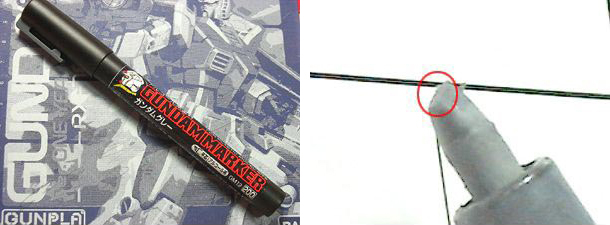

これは、ペンの中の塗料とアルコール溶剤が分離しているからです。特に買ってきた直後は、店でしばらく放置されている可能性もあり、しかも基本的に縦置き(縦に吊るされていたり)されているわけで、塗料成分が底に沈殿してしまってる恐れがあるからです。

よく振ったら、ランナーに試し塗りをしてみましょう。これできちんと攪拌されたか、塗料がちゃんと出るかが分ります。塗料とアルコールが混ざっていれば、指定色の若干明るめの色合いが、混ざりきっていないと暗めの薄ボケた色が出てきます。そのときは、またこれでもかと振りまくってあげましょう。

塗るときは、もちろんはみ出さないように塗るのがベストなのですが、部分塗装の場合はあまり気にせず塗ってしまっても大丈夫です。なぜなら、はみ出た箇所は簡単に修正出来てしまうからです。

塗装する際は、筆塗りだろうとマーカーだろうとスプレーだろうと共通する注意点が一つだけあります。それは、”絶対に一度に厚く塗らないこと ”です。厚くぬると、乾く過程で液垂を起こしますし、乾くのも非常に遅くなります。なので、塗装は薄く塗り重ねることが基本となります。

塗装したら、乾燥後にもう一度確認してみてください。塗装した直後に比べ、格段に塗り漏れや塗りムラが分りやすいです。漏れやムラがあれば、もう一度薄く塗装し直すことになります。

ただ、マーカーの重ね塗りは注意が必要です。マーカーのペン先は、筆とは違い非常に固いので、既に塗装した上からあまり何度もペン先を擦ると、あっという間に前に塗装した所が溶けだしてしまいます。重ね塗りするときは、ランナーで塗料がしっかり出ることを確認してから、さっと塗り重ねましょう。

どの方法にも長所、短所があります。”アルコールやシンナーで落とす場合 ”は、仕上がりが非常に綺麗だけど、あまりにも細かい部分は不得意です。”ナイフで削り取る場合 ”は、細かい部分も綺麗に仕上げられるが、下地を傷をつけてしまいやすい欠点もあります。”塗料でリタッチする方法 ”も、塗装箇所が隣同士であっても修正が出来るが、リタッチした部分だけ塗料が盛り上がってしまいやすいです。状況に応じて、上手く使い分けていきましょう。

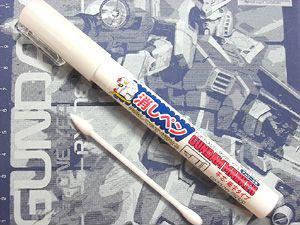

綿棒は、先の丸いものだと細かい部分を作業しにくい上に、本来は落とさなくていい場所も落としてしまうことがあるので、出来るだけ先細を使います。あと、もちろんのことながら”消しペンの変わりに薄め液などのラッカー系溶剤とか ”でもOKです。ただし、臭いが強いので換気には気をつけましょう。

なので、一旦綿棒にアルコール溶剤を移して作業することになります。写真のように、先細の綿棒の先端に軽く3〜5秒ほどペン先をつけてください。これで準備は完了です。

溶剤は揮発性ですので、ある程度使ったら新しい綿棒に染込ませ直すようにしましょう。また、先が汚れてきたら、そのまま使い続けずに新しいものに染込ませて作業を続けます。

慣れないうちは、誤って本来落とさなくていい場所まで落としてしまうこともあると思いますが、その際は慌てずに落としすぎてしまった所を同じ色で塗装しなおしてあげれば大丈夫ですよ。

ここまで読んできた方なら気づかれた方もいると思いますが、エナメル塗料での墨入れとまったく同じ作業です。つまり、特別な作業というわけではなく、応用というか流用しているだけです。手軽に綺麗に修正出来ますので、オススメですよ。

尚、今回パーツがランナーに付いたまま作業しましたが、”合わせ目消しをしない ”、”表面処理を細かく行なわない ”、”サフも吹かない ”等の前提のもとでの作業となります。その前提であれば、ランナーごとの部分塗装は、手軽で簡単に作業し易いですよ。 ただし、本来きちんと作りこむのであれば、合わせ目を消し、パーツの表面処理をしっかりした上で、下地にサーフェイサーを吹き、その上からの塗装となります。今回紹介してる方法は、お手軽仕様なので手順としては相当端折っていますよ。

用意するのは、”デザインナイフ(アートナイフ)”です。カッターでも出来ないことはないですが、切れ味の鋭さを考えるとデザインナイフの方が良いですよ。この作業は刃の切れ味が命ですので、極力新品の刃を使うようにしましょう。

ここで力を入れて削り取ってしまうと、傷が残るどころか、下地の形状が変わってしまいます。削り取るのは、あくまではみ出た塗料だけという気持ちで作業を進めていきます。

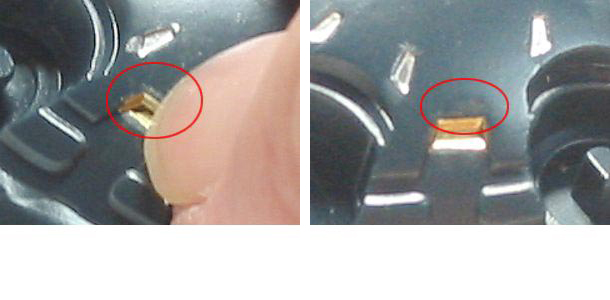

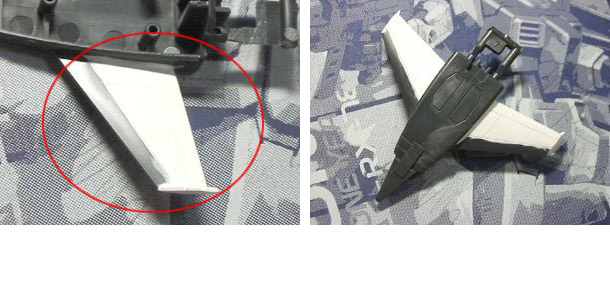

下地が白の成型色などの場合なら、1回の作業で目立たずに綺麗に仕上げることも出来ますが…、今回はそれだと具体例には不向きですから、敢えて写真のようなケースでの作業としています。逆に、こういう削り落とすのには不向きな所には、溶剤でふき取る方法を選択することももちろん有効ですよ。

すると、右写真のように目立たなくなりました。まだほんの僅かですが跡が見えますので、この後リアルタッチマーカーのグレー3などでリタッチしてすぐにふき取ると、よくよく注視しない限り見た目わからなくなります。

こういった成型色を活かした部分塗装の場合、ちょっとやそっとの失敗くらい何とでも修正できてしまいますので、失敗を恐れずにチャレンジしてみてください。

あと、もう一つ塗料によるリタッチですが、これはもうそのまま…ですので、割愛しますね。はみ出た部分をはみ出た側と同じ塗料、ないし成型色に近い色で上書きするだけですから。

もちろん、これらの作業は、”はみ出なければ必要ない ”ものです。しかし、作るプラモ全てをはみ出さずに完璧に塗り分けるのは、たとえマスキングをしたとしても至難の業…というか不可能です。他にも共通する作業ですから、慣れておいて損はないと思いますよ。

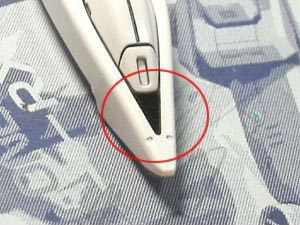

今回は、赤○の部分に黒とグレーの部分塗装を施していきます。そこまで細かい塗装というわけでもないですが、はみ出るとちょっと大変という環境ではある(既に墨入れしてますから;)ので、実験台となっていただきましょう。

写真のように塗装する箇所を、ナイフの刃を立てて軽く削ってやります。もちろんサンドペーパー(800〜1000番くらいで)を使用してもいいですよ。こうして下地に僅かなザラザラ感(目に見えない凹凸)を与えてやることで、きちんと定着するようになります。面倒ですが、ガンダムマーカーの黒を使う際は、必ず行なってください。

ようは、マーカーの平芯では太すぎて出来ない細かい塗装を、塗料だけだして別の筆や爪楊枝で塗ろうというものです。つまりは、”マーカーそのままでは、極めて細かい塗装は向かない ”ってことです。

普段マーカー主体で塗っていて、普通の塗料は持ってない。けれど細かい塗装の為にわざわざ瓶の塗料を買ってくるのは…という方向けな方法ですね。

後は、爪楊枝なり筆で塗っていくだけです。爪楊枝を使う場合は、筆のように毛の間に塗料を含むわけではないので、先端に塗料を掬い取ってやると良いです。ただし掬いすぎると、塗装面積が小さいとえらいことになるので、加減をやりながら覚えましょう。

これは、筆やマーカー塗りだけでなく、スプレー塗装でも同様です。縁やエッジ部分は塗料が乗りにくいことが多いので、そこから徐々に重ねていくことになります。

ちなみに、爪楊枝も木で出来ていますので、違う色への使い回しはダメですよ。ある程度塗料が浸透しますから、他の色を同じ爪楊枝で塗ろうとすると浸透した塗料が溶け出し、本来の色ではなくなってしまいます。格安のものですし、基本使い捨てで作業しましょう。

加えて、マーカーが届かない入り組んだ場所を塗装する時にも、爪楊枝は役立ちます。筆のように使用後の洗浄を気にすることなく使い捨てられますし、ケースによってマーカーと使い分けていきましょう。

下地の色が濃い場合は、ひたすら塗り重ねていくしかありません。今回は白なのでまだいいですが、これがもし赤や青等の場合は、白く下地塗装をした上にさらに塗らないといけません。手間ですが、こればかりはどうしようもないですね。

筆は、面相筆と平筆がありますので、用途によって使い分けましょう。細かい部分には面相筆、広い面積であれば平筆ですね。溶剤(薄め液)は、ラッカー、アクリル、エナメルどれを使う場合でも必ず必要です。対応した溶剤を用意しましょう。 今回用意した白は、手持ちにフラットホワイトしかなかった為そのまま使用していますが、後の墨入れを考えると本当は”つや消しじゃないホワイト ”の方がよいですね;

尚、ラッカー系塗料で筆塗りする場合は、そのままですと塗料の乾燥が速すぎて筆ムラが出てしまうことが多いので、リターダー(遅乾剤)を合わせて使うことをオススメしますよ。ただし、入れすぎには注意です。

もし薄めずに使うと、濃すぎる所為で塗料の伸びが悪いので酷いムラに加え、塗装面がデコボコになってしまいやすいです。ただ、薄めすぎてしまうと、今度は薄すぎてムラだけでなく液垂になってしまいます。2倍希釈くらいが一番使いやすいですね。

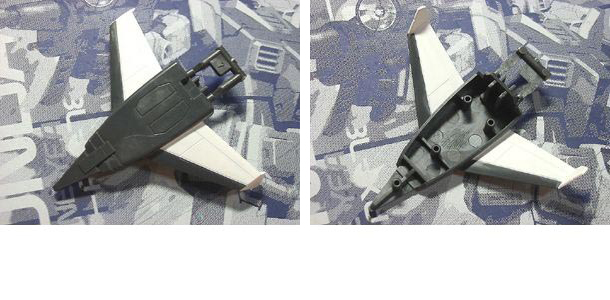

ただ、こうするとどこを持って作業をするか、塗った後はどうやって乾かすかが問題になってきます。そんなときは、割り箸やランナーの切り端に両面テープを巻きつけ、塗装とは関係ない場所に貼り付けて作業したり、目玉クリップ等で直接固定して作業をするとよいですよ。今回は、スラスターノズル取り付け用の凸部からランナーが出ていたので、そのランナーをクリップ固定用に残して作業をします。

ちなみに、写真ではいきなりど真ん中に筆が置かれていますが…これは撮影上の都合(右手に筆、左手にカメラだったのでorz)ですので、もう一つの基本”縁やエッジから塗る ”を守ってくださいね;

取り敢えずは、赤い矢印の方向に筆を動かして塗っていきます。

ちなみに、上で赤い矢印の方向に塗っていくと書きましたが、別に塗りやすい方向であればどの方向でも構いません。大事なのは1方向に筆を動かして塗っていくことです。そして、その塗った方向を覚えておきましょう。

筆に限ったことではなくマーカーを使っても同じなのですが、こらによる塗りムラは動かした方向に沿って発生します。なので、動かす方向を塗るたびに交互に変えることで、少ない塗り重ねでムラが目立たなくなるわけです。

というわけで、ムラがなくなるまで乾燥させては塗ってを繰り返すことになります。3回目は、1回目と同じ方向に戻して塗り、4回目もするなら2回目と同じ方向と、塗り重ねるごとに動かす方向を変えるのも忘れずに行ないましょう。

ちなみに、もし濃い下地の上に他の明度の高い色を塗る場合は、一旦この状態にしてからその上に塗ることになります。

縁を塗装する時は、塗り漏れがないように気をつけます。塗料が乗っていない場所があると、結局をそこを再塗装する→そこだけ塗料が盛り上がったりして目立ってしまうことになります。はみ出た分に関してはそこだけ落とせばいいですから、塗装する箇所は確実にはみ出てでも塗装するように心がけましょう。

おさらいすると、”下地の油分を落とす ”、”よく攪拌させる ”、”厚塗りをしない ”、”塗るのは端から ”、”塗る重ねる時は動かす方向を変える ”ってことですね。筆塗りの場合は、加えて”塗料を2倍に希釈する ”ことも大事になります。

これらを押さえておけば、綺麗に塗れると思いますよ〜。