価格:3000〜100000円前後 ◇Amazonでチェック

デジカメとしては、もっともポピュラーなタイプですね。コンパクトという名の通り、持ち運びにも便利でいて、カメラとしての機能もしっかり確保されたタイプとなります。値段も1〜2万円も出せば、そこそこイイモノが買えるようになっています。操作性も直感的に扱えるものが増えていますし、流行り?のタッチパネル対応タイプも登場していますので、「カメラってよく分からない…」という人にもとっつき易い機種は多いと思います。

エントリーからハイエンドモデルまで、各メーカーとも幅広く商品化していますから、撮りたい写真に合わせた機種を選ばれるのがよいでしょう。「プラモだけじゃなく動物や子供の写真も」というのなら、レリーズタイムラグ(起動して撮影可能になるまでの時間)の少なさ等を中心に、「動画も楽しみたい」のなら動画撮影能力の高いタイプを、といった具合ですね。

問題点は、価格が安く入手しやすい機種が多い反面、”撮像素子(レンズを通ってきた光を電気信号へと変換してくれる…つまりフィルムに相当)が小さく、その小ささからくる物理的な限界には抗えない ”(次章にて紹介)こと、でしょうね。コレばかりは、どんなにセンサーを高性能、高感度化してもどうにもなりません。メーカーは画素数の高さばかりをアピールしますが、この差こそがデジイチとの決定的な差(他にもイロイロありますけど)となっています。もちろんイメージセンサーが小さいからこそ、軽量、薄型、コンパクトになるわけですし、お求め安い価格になるわけです。なので、撮像素子が小さい=悪いということではありませんよ。

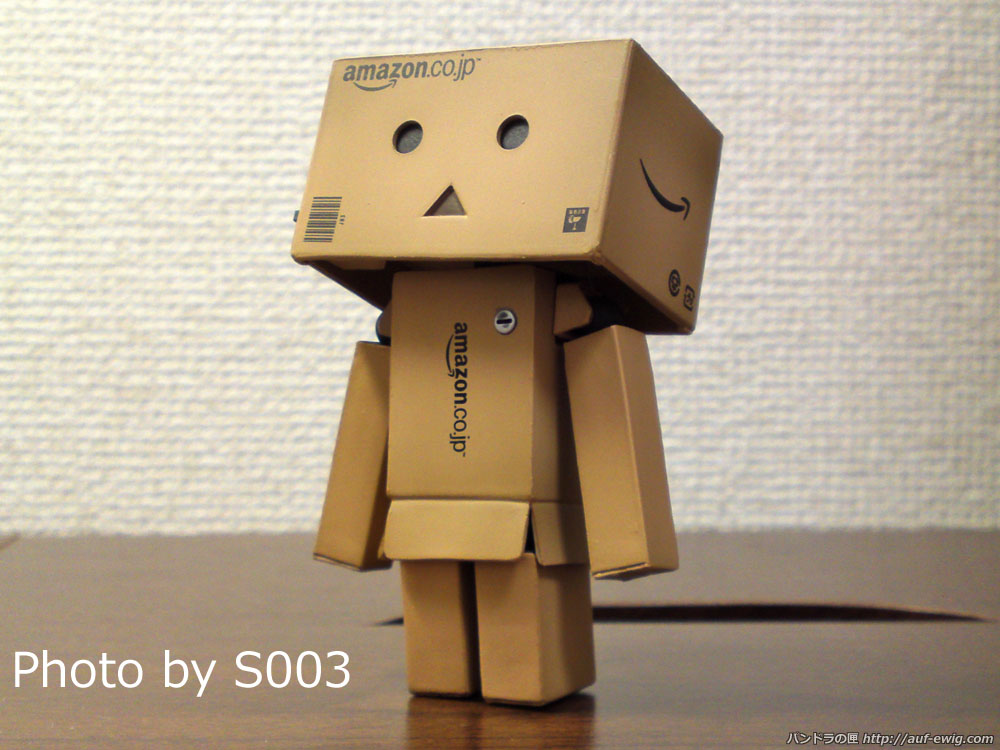

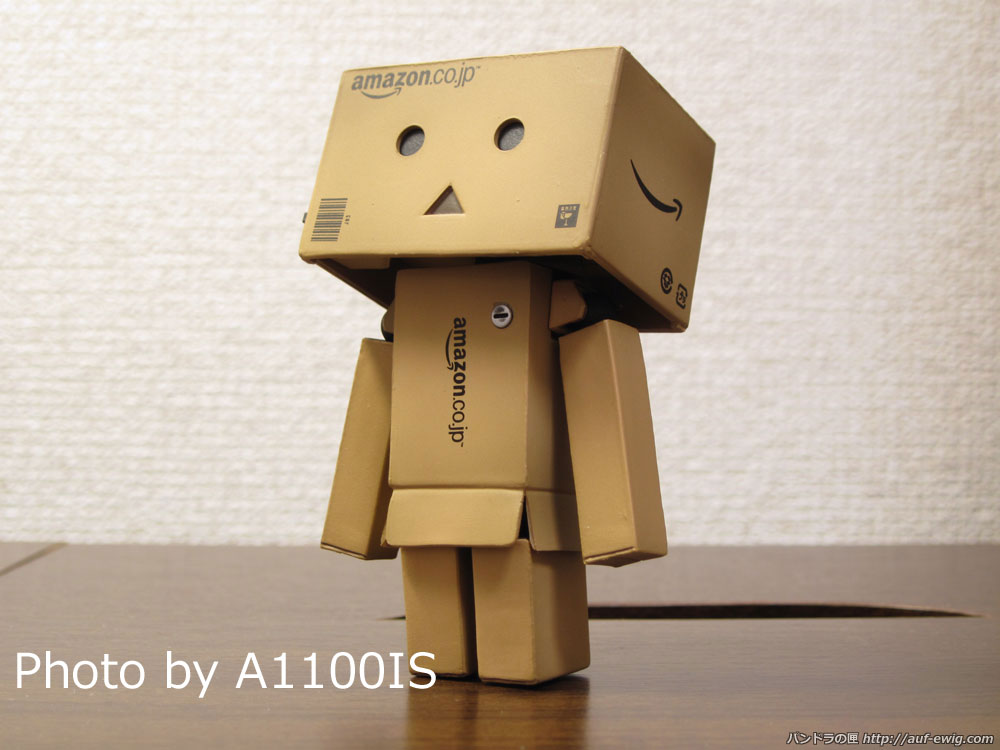

写真の機種は、”Canon PowerShot A1100IS ”です。2009年2月発売、1210万画素、1/2.3型CCD、光学4倍ズーム、2.5インチ11.5万ドット液晶モニター、手ブレ補正あり、こだわりオート搭載、といったところが主な仕様となります。

価格:0?〜80000円前後 ◇Amazonでチェック

非常に高い普及率を誇る携帯電話ですが、いつの頃からかカメラ機能も普通に付くようになりましたね。コンデジの高性能化にともない、携帯電話に搭載されたカメラ機能も飛躍的に進歩しています。カメラとしての機能もより充実し、動画機能と合わせて”ちょい撮り ”には十分な能力を持つようになりました。また、カメラとケータイ両方を製品化しているメーカーでは、自社デジカメブランドをケータイと合わせたタイプ(Cyber-Shot、LUMIXなど)も発売されています。

画素数は1000万画素を超えるモデルが当たり前になり、オートフォーカス、手ブレ補正、顔認証など、表向きの機能は非常に充実しています。しかし、あくまでもケータイがメインであって、カメラとしての機能はコンデジには及びません。携帯電話のイメージセンサーは、コンデジのCCDセンサーよりも一回り小さいCMOSセンサー(上記の撮像素子のこと)が使われていること、搭載されたレンズの小ささ(レンズが小さければその分光を増幅する必要がある⇒ノイジーになる)から、よりノイズが出やすいと言えます。あとはオープンになってないので分かりませんが、画像エンジン(撮像素子が受けた光を映像として形にするチップ)の処理能力の差もあると思われまする。

ケータイのメリットは、その名の通り”携帯すること ”でしょう。デジカメも習慣づけば持ち歩くようになりますが、どんなときでも…とはなかなかなりませんしね。そういう意味では、屋外とか出先のちょっとしたときに活躍することの方が多いと思います。それ故、室内でのキットなどの撮影となると、性能面での差が如実に表れますので、少々不向きと言えるかもしれません。

写真の携帯電話は、”Sony Ericsson Cyber-shot S003 ”。2010年5月発売、1209万画素、Exmor CMOSセンサー、最大デジタル12倍ズーム(撮影サイズと感度設定によりズーム倍率が変化)、3.2インチ液晶、手振れ補正&軽減あり、おまかせオート搭載、スマイルシャッター、個人検出可能、などなど。顔認証の細かさ、レベルの高さとかは、発売時期が1年しか違わないコンデジ(エントリーモデルだからか)よりも性能高いかもしれません…。

価格:30000〜800000円前後 ◇Amazonでチェック

デジカメの中では、どちらかというと敷居の高そうに感じる、デジタル一眼レフカメラです。銀塩(フィルムカメラのこと)時代から、静止画を写すカメラといえば一眼レフでしたが、デジタルになってもそのポジションは変わりません。構造上、基本となる部分は変らないので、昔のレンズをそのまま使うことも可能(AFなど一部機能に制限がでるモノもあります)です。一眼レフカメラと他のカメラとの違いは、主に…レンズを交換出来ること、撮像素子の大きさ、フィルター等のアクセサリーの豊富さ、等いろいろあるわけですが、どうして一眼レフは綺麗に撮れるのでしょうか? この点については様々な要素が絡んでくる上に、ここだとスペースの問題もあるので…あとでまた詳しく書きますが、その一旦が画質の差です。画質の良し悪しは、撮像素子、レンズ、画像エンジンが重要なファクターとなるわけですが、このうち撮像素子と、レンズにおいて一眼レフとコンデジの間には大きな隔たりがあり、それが両者の画質の差となっているわけです。

そんな高性能なデジイチにもマイナス要素はあります。なんといっても機動力と価格ですね; レンズとの組み合わせ次第では、ゆうに1kgを越える重量になりますし、大振りなボディも携帯性がいいとはお世辞にも言えません。そしてお手頃価格のコンデジと比べ、エントリーモデルの一眼でも5〜10倍という高額さもネックになりますね。

デジタル一眼レフの中では、ハイエンドモデルとミドル&エントリーモデルに分かれます。高級機は、撮像素子の大きさが昔の35mmフィルムと同じサイズになっていて、それ以外は”APS−C ”と呼ばれる約半分の大きさの撮像素子か、それよりももう少し小さいサイズが使われています。ちなみにコンデジはというと、一般的な1/2.3型サイズの場合と比較すると…APS-Cと比べてもなんと6%ほどの大きさしかありません; 画質の要とも言うべき部分にこれだけの差があるのですから、明確な差が出てしまうのは仕方ないことです。また、デジタル一眼(レフは付かない)と呼ばれる機種も存在します。俗に言うミラーレスと呼ばれる一眼カメラで、ファインダーとミラーを取り払うことで、小型軽量化を果たした一眼カメラです。小型でありながらレンズ交換も可能、加えて画質は一眼レフ並なので、一眼レフとコンデジの両方の特性を持っていることになります。

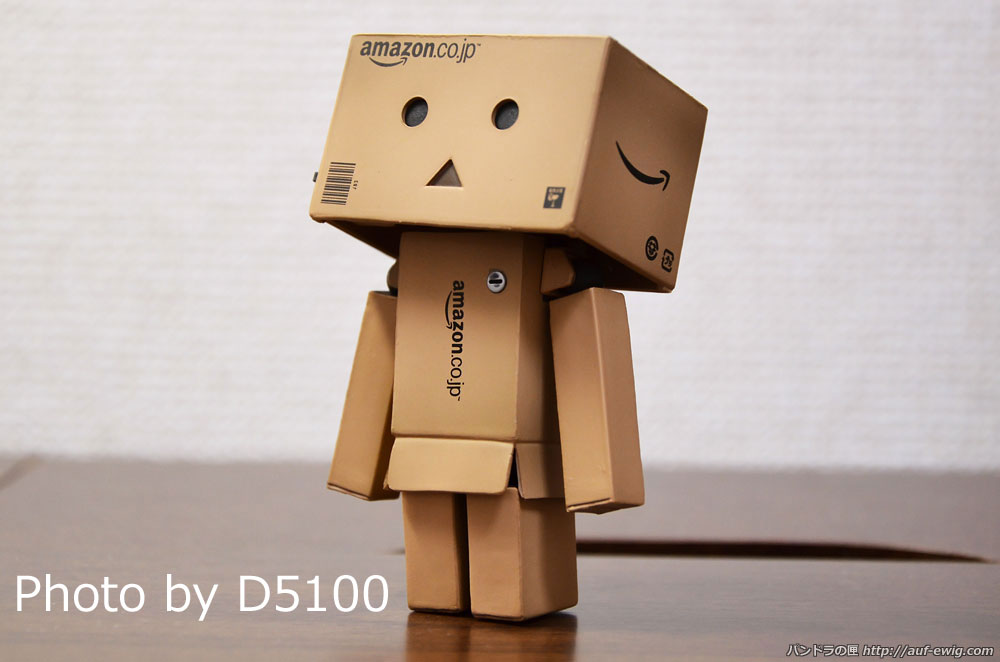

写真の一眼レフは、APS-Cクラスの”Nikon D5100 ”。2011年4月発売、1620万画素、23.6×15.6mmCMOSセンサー(APS-Cクラス)、ニコンFマウント、DXフォーマット、3インチ92万ドット液晶モニター、シャッタースピード1/4000〜30秒、4コマ/秒連写、ライブビュー、イメージセンサークリーニング、エアフローコントロールシステム、ピクチャーコントロールシステム、オートブラケティング、アクティブD-ライティング、フルHD動画の撮影可など。D5000の後継機にあたり、横に引き出すタイプのバリアングルモニター(EOS60Dと同じタイプ)を搭載しているのが特徴ですね。画質においては上位機種のD7000と同等となっており、エントリーモデルでありながら人気の高いモデルです。

ここまで、簡単にカメラの種類を紹介してきましたが、実際に写真では写り方にどのような違いがあるか、実際に見てみましょう。ただし、カメラは同じコンデジ同士でも、メーカーごとはもちろん、機種よっても写り方に差がありますので、ここで掲載する写真はあくまでも参考程度にとどめてください。では、幾つか撮ってみましたので、順を追って紹介していきます。なお、撮影時には三脚を使用していない状況だったので(ケータイでは使えないですから;)、微妙に写している角度とかに違いがあるかもしれませんが、ご容赦のほどをm(_ _)m あとその関係で微妙にピントがあってない子もいますが、これまたご勘弁くださいませ;

あと、一番大事な違いとして、ケータイ → コンデジ → 一眼レフの順で、画質が滑らかになっているのが分かるでしょうか…ちとこの写真だとわかりにくいかな?

なので3枚を横並びにしてみました。D5100の画像だけ大きいのは、記録時のアスペクト比が異なるからです。ダンボーと同じく、色合い、背景のボケ具合に違いがあるわけですが、今回は画質に拘ってみましょう。先ほどとは違い、クリックすることでいつもの特大サイズで見ることが出来ますので、見比べてみてくだ……ぇ?画像が大きすぎて3枚を並べ見られないから、見比べられないって?

今回は、撮像素子の大きさの違いを実用レベルの中で実感してもらうために、一番ノイズの出にくい環境であるISO感度100での比較ですが、暗い場所での撮影になるとこの差はもっと顕著に表れます。つまり、発光ギミックなんかを撮影しようとすると、性能差が歴然だったりします; 自分も先日のMGダブルオーライザーのレビューで、しっかり体験させていただきました;

以上、3種のデジカメについての大まかな紹介でしたー。カメラの種類と題して、写真も交えつついろいろ書いてきましたが、いかがでしたでしょうか? 今回、撮影方法の紹介をしようと思った段階では、簡易的な説明にとどめるつもりでいたので、書いてきた文章を見返すと…少々仰々しい感じがしますなorz まぁ最初から深く深く知識を増やしても疲れるだけですから、こんな感じかー程度に読み流していってくださいな; さて、次回からはいよいよ実際の撮影について紹介していきますよっ。