※2013.11.26 一部分かり難い文章を修正しましたm(_ _)m

塗り方によって手順の違いなどがあるわけですが、どの手段で影をつけるにしてもエアブラシによる細吹きが出来ることが前提となります。必要となるモノは、ノズルが0.3mm以下のハンドピース(可能なら0.2mm以下)、エアレギュレーター(圧力計もあると楽)、ニードルアジャスター、あたりですかね。

自分のハンドピースの場合は、ノズル交換が出来るタイプなので0.2mm仕様で吹きます。エア圧は、吐出時で0.035MPa前後、塗料の出る量はニードルアジャスターで調整しておきます。肝心の塗料は、基本的にはスモークグレーとクリアを1:1で混ぜ、それを3倍強で希釈。細吹きをする場合は、通常の塗装濃度だとノズルが詰まってしまいますから、少し薄くしておくのがミソかな。

試し吹きすると写真右下のような感じになります。近づけて吹くことで、1mmほどの線が引ける状態です。対象とノズルの距離(平均2〜3cmくらい)とハンドピースを動かすスピードを調整することで、影の濃淡と太さをコントロールしてやります。

このとき注意すべき点は、吹きながら動かす早さを変えない(斑になります)、吹きつけ中は距離を変更しない(斑になります)、塗装面の上でハンドピースの動きを止めない(斑になります…正確には吹き溜まりかな)、などなど如何にムラムラしないようにするかが鍵です。細吹きによる影付けは、塗料の希釈率をあげて薄く吹き重ねる以上、どのような塗り方であってもちょっとしたミスが斑の原因となり、仕上がりに影響してしまします。特に後付けのシャドーの場合は、一度斑になると修正が非常にし難いですから、ぶっつけ本番ではなくある程度練習してからの方がよいでしょう。

それから、薄めに希釈してあっても細吹きのときは必ずノズルが詰まります。定期的に溶剤を浸した綿棒でノズルを拭いてあげてください。あとエアレギュレーターのタイプによっては、構造上吹き始めにエアが強くでるタイプもありますので(GSIクレオスのエアレギュレーターとか)、吹き始めは塗装面からノズルを離す癖をつけると良いですよ。この吹き始めにエア圧が強くなるのは欠点ちゃ欠点なんですけど、吹き始めのエア圧を利用してノズルの詰まりを軽減させたり、エアダスター的な使い方も出来るため、見方を変えれば利点にもなります。エアブラシ関係は決して安い買い物ではありませんし、せっかく買った道具なのですから上手く付き合っていきましょー。

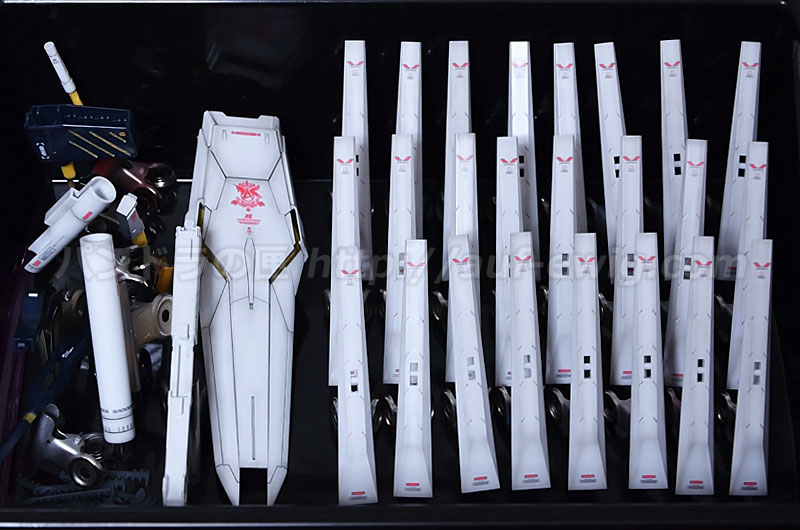

以上です。ふー、ゴール目前ですなー……ぁ、スタンドの組み立てがあるのかっΣ(゚Д゚; ) この乾燥中に時間がとれたらやっとかなくちゃ; でもここしばらくは秋…じゃなくてもう冬晴れか。天候にも恵まれ、スムーズに作業が進んでよかったです。今週中には完成しそうですし、これでRGストフリの組立てにもシームレスに入れそうだ! 残りのつや消し仕上げもがんばりますっ。

では、See you next time!

<< 「作成レポート その21」へ 「作成レポート その22」へ >>